- Ossi di Seppia

Il primo momento della poesia di Montale rappresenta l'affermazione del motivo lirico. Montale, in Ossi di seppia (1925) edito da Piero Gobetti, afferma l'impossibilità di dare una risposta all'esistenza: in una delle liriche introduttive, Non chiederci la parola, egli afferma che è possibile dire solo "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo", sottolineando la negatività della condizione esistenziale. Lo stesso titolo dell'opera designa l'esistenza umana, logorata dalla natura, e ormai ridotta ad un oggetto inanimato, privo di vita. Gli ossi di seppia sono una metafora che serve a descrivere l'uomo, che con l'età adulta viene allontanato dalla felicità della giovinezza e abbandonato, al dolore, sulla terra come un inutile osso di seppia. Gli ossi di seppia sono, infatti, gli endoscheletri delle seppie rilasciati sulla spiaggia dalle onde del mare, quindi, presenze inaridite e ridotte al minimo, che simboleggiano la poetica di Montale scabra ed essenziale. In tal modo Montale capovolge l'atteggiamento fondamentale più consueto della poesia: il poeta non può trovare e dare risposte o certezze; sul destino dell'uomo incombe quella che il poeta, nella lirica Spesso il male di vivere ho incontrato, definisce "Divina Indifferenza", ciò che mostra una partecipazione emotiva del tutto distaccata rispetto all'uomo. In un certo senso, si potrebbe affermare che tale "Divina indifferenza" è l'esatto contrario della "Provvidenza divina" manzoniana.

La prima raccolta di Montale uscì nel giugno del 1925 e comprende poesie scritte tra il 1916 e il 1925. Il libro si presenta diviso in otto sezioni: Movimenti, Poesie per Camillo Sbarbaro, Sarcofaghi, Altri versi, Ossi di seppia, Mediterraneo, Meriggi ed ombre; a questi fanno da cornice una introduzione (In limine) e una conclusione (Riviere). Il titolo della raccolta vuole evocare i relitti che il mare abbandona sulla spiaggia, come gli ossi di seppia che le onde portano a riva; qualcosa di simile sono le sue poesie: in un'epoca che non permette più ai poeti di lanciare messaggi, di fornire un'interpretazione compiuta della vita e dell'uomo, le poesie sono frammenti di un discorso che resta sottinteso e approdano alla riva del mare come per caso, frutto di momentanee illuminazioni. Le poesie di questa raccolta traggono lo spunto iniziale da una situazione, da un episodio della vita del poeta, da un paesaggio, come quello della Liguria, per esprimere temi più generali: la rottura tra individuo e mondo, la difficoltà di conciliare la vita con il bisogno di verità, la consapevolezza della precarietà della condizione umana. Si affollano in queste poesie oggetti, presenze anche molto dimesse che non compaiono solitamente nel linguaggio dei poeti, alle quali Montale affida, in toni sommessi, la sua analisi negativa del presente ma anche la non rassegnazione, l'attesa di un miracolo.

L'emarginazione sociale a cui era condannata la classe di appartenenza, colta e liberale, della famiglia, acuisce comunque nel poeta la percezione del mondo, la capacità di penetrare nelle impressioni che sorgono dalla presenza dei paesaggi naturali: la solitudine da "reclusione" interiore genera il colloquio con le cose, quelle della riviera ligure, o del mare. Una natura "scarna, scabra, allucinante", e un "mare fermentante" dal richiamo ipnotico, proprio del paesaggio mediterraneo.

Il manoscritto autografo di Ossi di seppia è conservato presso il Fondo Manoscritti dell'Università di Pavia.

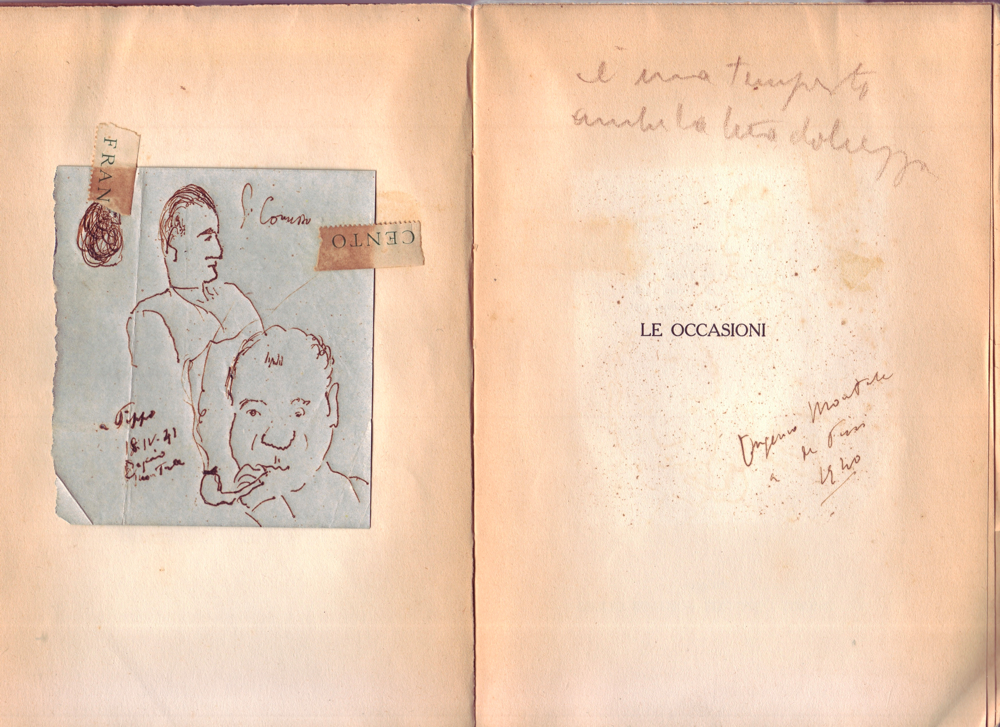

- Le occasioni

In Le occasioni (1939) la poesia è fatta di simbolo di analogia, di enunciazioni lontane dall'abbandono dei poeti ottocenteschi. Il mondo poetico di Montale appare desolato, oscuro, dolente, privo di speranza; infatti, tutto ciò che circonda il poeta è guardato con pietà e con misurata compassione. Simbolica la data di pubblicazione, 14 ottobre 1939, poco dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale.

Il fascicolo di poesie è dedicato a una misteriosa I.B, iniziali della poetessa e dantista americana Irma Brandeis, di origini ebraiche e perciò costretta a rimpatriare dopo la promulgazione delle leggi razziali.

La memoria è sollecitata da alcune "occasioni" di richiamo, in particolare si delineano figure femminili, per esempio la fanciulla conosciuta in vacanza a Monterosso, Annetta-Arletta (già presente negli Ossi), oppure Dora Markus, della omonima poesia: sono nuove "Beatrici" a cui il poeta affida la propria speranza.

La figura della donna, soprattutto Clizia (senhal di Irma), viene perseguita da Montale attraverso un'idea lirica della donna-angelo, messaggera divina. I tratti che servono per descriverla sono rarissimi, ed il desiderio è interamente una visione dell'amore fortemente idealizzata, che non si traduce necessariamente in realtà. Nel contempo il linguaggio si fa meno penetrabile e i messaggi sono sottintesi, e anche se non di un ermetismo irrazionale, espressione di una sua personale tensione razionale e sentimentale.

In Le occasioni la frase divenne più libera e la riflessione filosofica, molto presente nella poesia di Montale, diviene più vigorosa. Il poeta indaga le ragioni della vita, l'idea della morte, l'impossibilità di dare una spiegazione valida all'esistenza, lo scorrere inesorabile del tempo (Non recidere, forbice, quel volto).

- La bufera e altro

Sono componimenti riguardanti temi di guerra e di dolore pubblicati nel 1956. Nel poeta ligure confluiscono quegli spiriti della "crisi" che la reazione anti-dannunziana aveva generato fin dai Crepuscolari: tutto ciò che era stato scritto con vena ribelle nel brulicante mondo poetico italiano tra le due guerre, in lui diventa possibilità di scoprire altre ragioni per essere poeti.

- Xenia e Satura

Negli ultimi anni Montale approfondì la propria filosofia di vita, quasi temesse di non avere abbastanza tempo "per dire tutto" (quasi una sensazione di vicinanza della morte); Xenia (1966) è una raccolta di poesie dedicate alla propria moglie defunta, Drusilla Tanzi, amorevolmente soprannominata "Mosca" per le spesse lenti degli occhiali da vista. Il titolo richiama xenia, che nell'antica Grecia erano i doni fatti all'ospite, e che ora dunque costituirebbero il dono alla propria moglie. Le poesie di Xenia furono pubblicate insieme alla raccolta Satura, con il titolo complessivo Satura, nel gennaio 1971. «Con questo libro - scrive Marco Forti nel risvolto di copertina dell'edizione Mondadori - Montale ha sciolto il gran gelo speculativo e riepilogativo della Bufera e ha ritrovato, semmai, la varietà e la frondosità, la molteplicità timbrica, lo scatto dell'impennata lirica e insieme la "prosa" che, già negli Ossi di seppia, costituirono la sua sorprendente novità.»

- La poetica e il pensiero

Montale ha scritto relativamente poco: quattro raccolte di brevi liriche, un "quaderno" di traduzioni di poesia e vari libri di traduzioni in prosa, due volumi di critica letteraria e uno di prose di fantasia. A ciò si aggiungono gli articoli della collaborazione al Corriere della sera. Il quadro è perfettamente coerente con l'esperienza del mondo così come si costituisce nel suo animo negli anni di formazione, che sono poi quelli in cui vedono la luce le liriche della raccolta Ossi di seppia.

La poesia è per Montale principalmente strumento e testimonianza dell'indagine sulla condizione esistenziale dell'uomo moderno, in cerca di un assoluto che è però inconoscibile. Tale concezione poetica – approfondita negli anni della maturità, ma mai rinnegata – non attribuisce alla poesia uno specifico ruolo di elevazione spirituale; anzi, Montale al suo lettore dice di "non chiedere la parola", non "domandare" la "formula" che possa aprire nuovi mondi. Il poeta può solo dire "ciò che non siamo": è la negatività esistenziale vissuta dall'uomo novecentesco dilaniato dal divenire storico.

A differenza delle "illuminazioni" ungarettiane, Montale fa un ampio uso di idee, di emozioni e di sensazioni più indefinite. Egli cerca infatti una soluzione simbolica (il "correlativo oggettivo", contemporaneamente adottato da Thomas Stearns Eliot) in cui la realtà dell'esperienza diventa una testimonianza di vita. Proprio in alcune di queste immagini il poeta crede di trovare una risposta, una soluzione al problema del "male di vivere": ad esempio, il mare (in Ossi di seppia) o alcune figure di donne che sono state importanti nella sua vita.

La poesia di Montale assume dunque il valore di testimonianza e un preciso significato morale: Montale esalta lo stoicismo etico di chi compie in qualsiasi situazione storica e politica il proprio dovere. Rispetto a questa visione, la poesia si pone per Montale come espressione profonda e personale della propria ricerca di dignità e del tentativo più alto di comunicare fra gli uomini. L'opera di Montale è, infatti, sempre sorretta da un'intima esigenza di moralità, ma priva di qualunque intenzione moralistica: il poeta non si propone come guida spirituale o morale per gli altri; attraverso la poesia egli tenta di esprimere la necessità dell'individuo di vivere nel mondo accogliendo con dignità la propria fragilità, incompiutezza, debolezza.

Montale non credeva all'esistenza di «leggi immutabili e fisse» che regolassero l'esistenza dell'uomo e della natura; da qui deriva la sua coerente sfiducia in qualsiasi teoria filosofica, religiosa, ideologica che avesse la pretesa di dare un inquadramento generale e definitivo, la sua diffidenza verso coloro che proclamavano fedi sicure. Per il poeta la realtà è segnata da una insanabile frattura fra l'individuo e il mondo, che provoca un senso di frustrazione e di estraneità, un malessere esistenziale. Questa condizione umana è, secondo Montale, impossibile da sanare se non in momenti eccezionali, veri stati di grazia istantanei che Montale definisce miracoli, gli eventi prodigiosi in cui si rivela la verità delle cose, il senso nascosto dell'esistenza.

Alcuni caratteri fondamentali del linguaggio poetico montaliano sono i simboli: nella poesia di Montale compaiono oggetti che tornano e rimbalzano da un testo all'altro e assumono il valore di simboli della condizione umana, segnata, secondo il poeta, dal malessere esistenziale, e dall'attesa di un avvenimento, un miracolo, che riscatti questa condizione rivelando il senso e il significato della vita. In Ossi di seppia il muro è il simbolo negativo di uno stato di chiusura e oppressione, mentre i simboli positivi che alludono alle possibilità di evasione, di fuga e di libertà, sono l'anello che non tiene, il varco, la maglia rotta nella rete. Nelle raccolte successive il panorama culturale, sentimentale e ideologico cambia, e quindi risulta nuova anche la simbologia. Per esempio nella seconda raccolta, Le occasioni, diventa centrale la figura di Clizia, il nome letterario che allude alla giovane ebrea-americana Irma Brandeis, (italianista ed intellettuale) amata da Montale, che assume una funzione "angelico-salvifica" e dalla quale è possibile aspettare il miracolo da cui dipende ogni residua possibilità di salvezza esistenziale.

______________________