La Fabula di Orfeo, nota anche come L'Orfeo è un'opera teatrale scritta dall'umanista Angelo Poliziano tra il 1478 e il 1483.

- Storia

La datazione è incerta, forse l'opera fu scritta quando il poeta abbandonò Firenze per un contrasto con Clarice Orsini, moglie di Lorenzo il Magnifico, riguardo all'educazione del figlio Piero. Probabilmente Poliziano si recò nell'Italia settentrionale, perché alcuni termini usati nell'opera sono di origine lombardo-veneta. La Fabula di Orfeo è la prima opera teatrale di tema profano e racconta il mito di Orfeo, seguendo le opere di Virgilio (Georgiche) e di Ovidio (Le metamorfosi).

.

- L'opera e la trama

Il poeta tracio Orfeo è disperato per la morte della sua amata Euridice e decide di recarsi nell'Ade. Lì il suo canto impietosisce Plutone e Proserpina, cosicché gli viene concesso di poter riavere la sua donna, però nel tragitto dal mondo infernale al mondo terreno non deve voltarsi indietro. Il poeta, credendo di essere giunto sulla terra, si volta e perde così Euridice. Il mito poi racconta anche la morte del poeta, il quale viene ucciso dalle Baccanti, le sacerdotesse di Dioniso, che lacerano il suo corpo. La testa del poeta, staccata dal collo e gettata nel fiume dell'Ebro, rimane a galla e mentre viene trasportata dalla corrente continua a cantare ed a invocare Euridice. Questo mito fu letto da Dante nel Convivio in chiave allegorica e anche nel XIV secolo umanisti come Ficino ritenevano che questa storia rappresentasse la capacità della poesia di resistere alla violenza umana. Poliziano, diversamente, conclude la sua rappresentazione con il coro delle Menadi che trionfano per il loro crimine. Dunque è probabile, grazie a uno studio di Vittore Branca, che il poeta di Montepulciano non credesse che la poesia e la bellezza vincano la violenza. Infatti Firenze, culla della poesia nel XIV secolo, fu sconvolta dalla violenza iniziata con gli avvenimenti legati alla congiura dei Pazzi del 1478 e di conseguenza Poliziano riteneva la teoria degli umanisti solo un'illusione.

- Commento

Sul mito classico di Orfeo ed Euridice, caro a tutta la cultura umanistica e in particolare al neoplatonismo fiorentino, il Poliziano non innesta sostanziali novità. La vicenda porta così in primo piano la morte di Euridice – vittima del morso letale di un serpente in cui la donna si imbatte per sfuggire alle insidie del pastore Aristeo – il dolore di Orfeo e la sua discesa agli Inferi, dove riesce ad ottenere la liberazione dell’amata, a patto che non si volti a guardarla prima di aver raggiunto il mondo dei vivi. Il mancato rispetto, da parte del cantore, di questa condizione – straordinario exemplum di curiositas, desiderio e debolezza del genere umano – comporta il ritono definitivo di Euridice nell’Ade. Orfeo, disperato, si ripromette di volgere il proprio amore solo ai fanciulli, non potendo amare altra donna. Ma in agguato subentrano le Baccanti che, adirate da ciò, lacerano in mille pezzi il corpo di Orfeo e intonano un canto carnascialesco in onore di Bacco, su cui si chiude la rappresentazione.

Come anche nelle rappresentazione sacre, la Favola d’Orfeo non possiede un reale movimento drammatico. Scritta in un lasso di tempo brevissimo (un paio di giorni!) in ottave, l’operetta di Angelo Poliziano è un succedersi di scene dall’impianto abbastanza semplice: momenti idillici, pastorali, comici e realistici si alternano fino a formare un intreccio vigoroso, che scorre tuttavia con rapidità.

Il sogno umanistico di equilibrio tra bellezza, poesia e storia sembra trovare un attimo di incertezza nello scatenamento dionisiaco delle Baccanti, trionfo di quelle forze irrazionali che sembrano costituire una minaccia per l’impalcatura razionale dell’Umanesimo.

La Fabula, molto apprezzata dai contemporanei, ha poi dovuto subire le censure della Controriforma soprattutto sul tema finale dell’amore pederasta, per poi conoscere una costante fortuna e un’ottima considerazione all’interno del corpus delle opere di uno dei più grandi cultori della forma che l’Umanesimo abbia partorito.

- Approfondimento

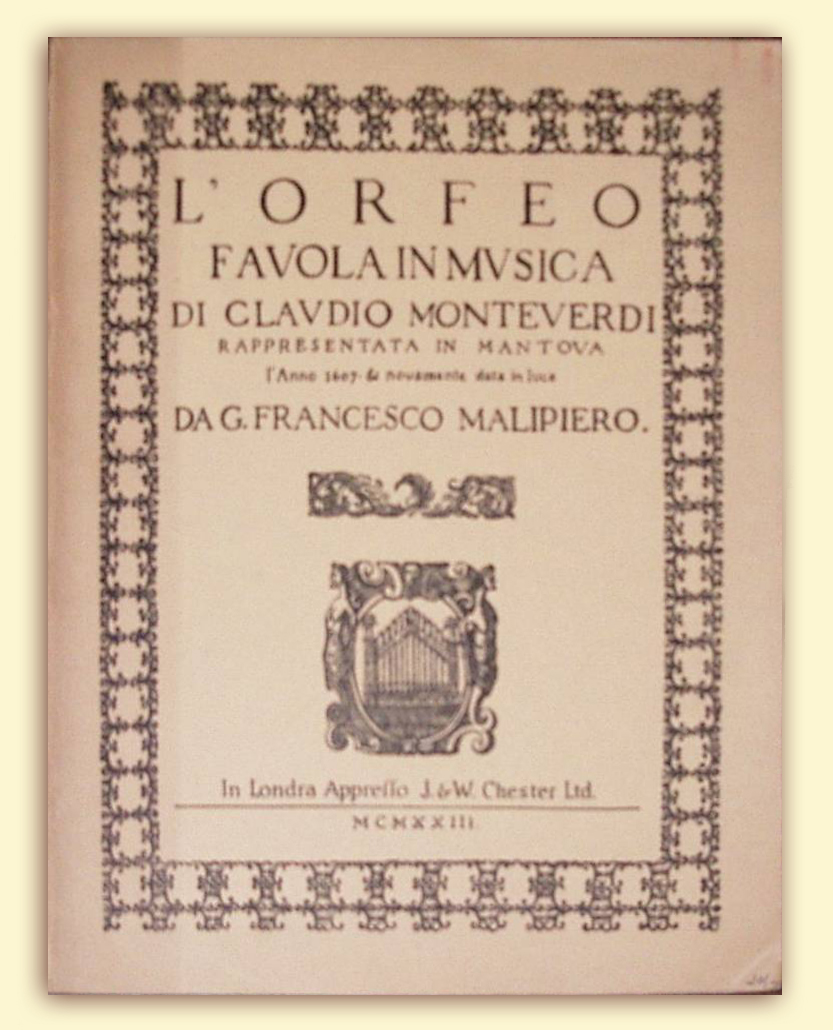

Alla favola di Poliziano si ispirano anche il poeta Ottavio Rinuccini (1562 -1621) e il musicista Iacopo Peri (1561 – 1633) con la loro Euridice. In loro l’idea di unire la musica e il dramma, secondo quanto si presumeva accadesse nella tragedia greca. L’opera di Rinuccini, pur riprendendo Poliziano, si conclude in un finale totalmente diverso, dove si ha il riscatto dall’inferno di Euridice, che vivrà poi felice con il suo Orfeo. In realtà, Rinuccini, più che rendere drammatica la favola, sembra semplicemente raccontarla. Il linguaggio poetico preannuncia quello che sarà proprio dell’Arcadia, colorito e vezzoso. Il dramma inizia con la celebrazione delle nozze di Orfeo ed Euridice, e la presenza di altri personaggi tra cui Dafne, che racconta la morte di Euridice avvenuta per il morso di un serpente, Arcetro, che narra della terribile angoscia di Orfeo, Aminta, che annuncia al popolo il prodigio avvenuto e la riconquistata felicità dei due sposi. Non pare però che le sostituzioni operate da Rinuccini abbiano portato un contributo originale all’antico testo. L’Euridice viene eseguita a Palazzo Pitti il 6 ottobre del 1600 per le celebrazioni di Maria De’ Medici e di Enrico VI di Francia. Nella prefazione a Le musiche sopra a Euridice, Jacopo Peri mette a fuoco alcuni punti già trattati nel musicare la sua Dafne: l’aspirazione ad un canto parlante, che si collocasse a metà strada tra voce cantata e voce parlata, sia per aspetto ritmico che per intervalli, dato dalla registrazione amplificata dai vari profili sonori di un individuo, via via assunti dalla voce in preda a questa o quella emozione. Per il compositore che intonava versi, risultava indispensabile una preventiva valutazione metrica del testo poetico, in modo da attribuire valore appropriato alle sillabe: quelle accentate erano considerate lunghe, e brevi quelle atone. Particolare attenzione doveva essere posta anche nell’evitare la dilatazione di queste ultime, con inopportuni vocalizzi (passaggi), cercando di sottolineare la preminenza strutturale delle altre, magari abbinandole a consonanze con il basso continuo, come si poteva leggere anche nelle riflessioni teoriche del Peri. Una monodia recitativa originata da un’intenzione di massima aderenza al profilo metrico e appoggiata alla non periodicità dei versi sciolti, nel tentativo di proporsi come una amplificazione del parlato. La sua declamazione rallentata nel canto gli conferiva una pompa e un’enfasi che dilatavano il tempo reale necessario al disbrigo della componente verbale. Dal punto di vista musicale, un effetto analogo lo sortiva ogni momentaneo abbandono del canto a voce sola in favore di episodi a più voci.

_____________________________