Poetica di Leopardi

Il dolore esistenziale

La poesia di Leopardi non nasce solo da un senso di inadeguatezza alla realtà, di sproporzione fra reale e sovrannaturale, ma soprattutto da un dolore che è motore primario del fare poetico, dolore universale e insieme profondamente intimo e personale. Il tema del dolore appartiene sia al Leopardi che scrive lo Zibaldone che a quello dei Canti, ma ha diverse vesti: il dolore per la propria patria, l'Italia, divisa e preda di dominazioni straniere; il dolore per lo sfiorire rapido e inavvertito della giovinezza; lo scorrere inesorabile del tempo; il dolore per la morte e soprattutto per la morte intesa in senso materialistico, come termine ultimo della vita. Eppure da questo dolore traspare a volte l'avvertimento di un senso del destino come realtà positiva, e l'Autore quasi se ne vergogna, ritornando sui suoi passi, nel cosiddetto pessimismo cosmico tratto fondamentale della sua poetica. Ma il pessimismo non cancella il bisogno, il desiderio (dal latino sidera, stelle) di infinito insito in ogni uomo, per cui anche il "naufragar" può essere "dolce in questo mare", che altro non è se non il mistero dell'Essere.

I Canti

Non è possibile identificare nei Canti una poetica unitaria, ma piuttosto l'evolversi di linee diverse, spesso compresenti, e legate in modo non rigido ma dinamico all'evolversi del pensiero leopardiano. Non sarebbe utile né appropriato seguire schemi del tipo: pessimismo individuale/poetica idillica o pessimisno cosmico/poetica eroica.

Si può subito osservare come nei "Canti pisano-recanatesi", composti negli anni 1828-31, quando è ormai nettissima e irreversibile la convinzione dell'universale e necessaria infelicità degli uomini, voluta dalla Natura, permangano ben saldi gli elementi costitutivi della poetica degli Idilli, ovvero il vago, l'indefinito, la rimembranza. Per questa ragione, fra l'altro, i Canti pisano-recanatesi sono stati a lungo indicati come "Grandi idilli".

Nei difficili anni che seguono il definitivo allontanarsi da Recanati, non cambia il nucleo concettuale della filosofia leopardiana, mentre emergono significativi mutamenti di poetica nei Canti del "Ciclo di Aspasia" e nella Ginestra: non più linguaggio sfumato, evocazione degli anni giovanili, serene rappresentazioni di paesaggio, ma un linguaggio fermo, scabro, a volte ironico o sarcastico fino all'asprezza.

Il linguaggio

Caratteristico del poeta è l'essenzialità del linguaggio che, con rapidissime immagini e sapienza ritmica e sintattica, crea brani di straordinaria suggestione.

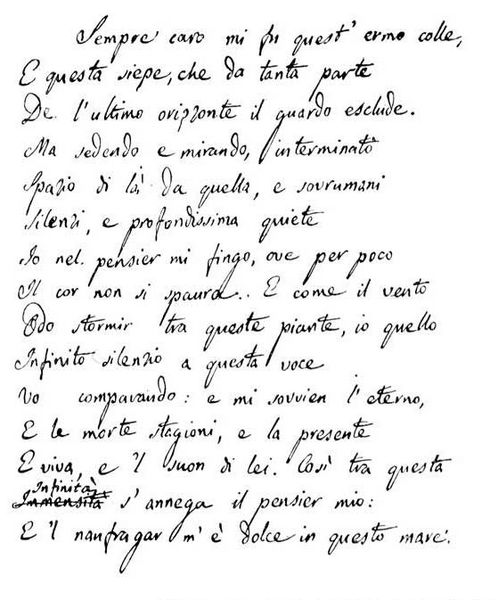

Nello "Zibaldone" Leopardi annota una propria descrizione circa il linguaggio adottato nella poesia: egli scrive di adoperare "una lingua per i morti", sottolineando l'uso di parole arcaiche, desuete, fuori dal loro contesto. L'infinito è paradigmatico per potenza espressiva. L'idea dell'immensità e dell'eternità sono rese con un limitatissimo impiego di mezzi lessicali, che consente alle idee di giganteggiare nel deserto delle parole.

Anche per questo Leopardi è classico, anche se la sua ansia, il tedio della vita, e la personalità esasperata ne fanno un romantico. In Leopardi, accanto alla poetica dell'idillio che si esprime, romanticamente, nel dualismo paesaggio – stato d'animo, si può trovare, parallelamente, una poetica non idilliaca, dalle immagini incisive e dalla sintassi perentoria.

In Leopardi l'originario slancio sentimentale si evolve in una complessa vicenda spirituale. Il poeta parte dal razionalismo illuministico giungendo a negarlo ed a condannare la stessa ragione.

Il pessimismo leopardiano

Inizialmente il pessimismo di Leopardi si configura come personale (o soggettivo), in seguito si evolve in pessimismo storico, pensiero secondo cui l’infelicità dell'uomo è un prodotto della ragione moderna; gli antichi quindi, non condizionati dall'incivilimento dovuto alla ragione nel loro accostarsi alla natura e alla vita stessa, sono gli unici che secondo il poeta di Recanati hanno potuto raggiungere una condizione, per quanto illusoria, di felicità.

Per Leopardi le epoche passate sono quindi migliori di quelle presenti. La natura, in questa fase del pensiero leopardiano, è ancora considerata benigna, perché, provando pietà per l’uomo, gli ha fornito l’immaginazione, ovvero le illusioni, le quali producono nell’uomo una felicità che non è reale perché mascherano la vera realtà che è fatta di sofferenza. Nel mondo moderno queste illusioni sono però andate perdute perché la ragione ha smascherato il mondo illusorio degli antichi e ridato vita alla realtà nuda e cruda dei moderni.

Sviluppando ulteriormente la sua riflessione (come attestano numerose pagine dello "Zibaldone"), Leopardi perviene al cosiddetto pessimismo cosmico, ovvero quella concezione per cui, contrariamente alla sua posizione precedente, afferma che l'infelicità è connaturata alla stessa vita dell'uomo, per questo destinato a soffrire per tutta la durata della sua esistenza. La natura è infatti la sola colpevole dei mali dell’uomo; essa è ora vista come un organismo che non si preoccupa più della sofferenza dei singoli, ma che svolge incessante e noncurante il suo compito di prosecuzione della specie e di conservazione del mondo: è un meccanismo indifferente e crudele che fa nascere l’uomo per destinarlo alla sofferenza. Leopardi sviluppa quindi una visione più meccanicistica e materialistica della natura, una natura che egli con disprezzo definisce ‘matrigna’ (cfr. "La Ginestra").

L’uomo deve perciò rendersi conto di questa realtà di fatto e contemplarla in modo distaccato e rassegnato, come un saggio che pratica l’atarassia (per la dottrina epicurea "assenza di turbamento") e la lucida contemplazione del reale. Il destino dell’uomo, ovvero la sua malattia, è in fondo lo stesso per tutti. In questa fase non ci sono reazioni titaniche perché Leopardi ha capito che è inutile ribellarsi, ma che bisogna invece raggiungere la pace e l’equilibrio con se stessi, in modo da opporre un efficace rimedio al dolore. Leopardi reputa proprio la sofferenza la condizione fondamentale dell’essere umano nel mondo, arrivando perfino a dire che “tutto è male”. Significativa è, a questo proposito, la conclusione del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (vv. 100-104), dalla quale emerge tutta la sfiducia del poeta verso la condizione umana nel mondo, una condizione fatta di sofferenza e di diuturna infelicità.

« Questo io conosco e sento,

che degli eterni giri

che dell’essere mio frale

qualche bene o contento

avrà fors’altri; a me la vita è male. »

(Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, vv. 100-104)

Ne La ginestra, il penultimo testo da lui scritto, Leopardi propone come soluzione l’alleanza e la solidarietà fra gli uomini, che, si configura come l’unica vera via d’uscita di fronte ai mali della modernità: essa rimane però, pur sempre, un’utopia.

Introduzione al concetto

di "natura" in Leopardi

La lunga riflessione di Leopardi sulla "Natura" si apre nel 1818 in un modo apparentemente contraddittorio e problematico, come dimostra il fatto che nel giro di pochi mesi - tra fine del '17 e fine del '18 - Leopardi scrive sulla "Natura":

« La Natura, purissima, tal qual è, tal quale la vedevano gli antichi: (...) quell'albero, quell'uccello, qual canto, quell'edifizio, quella selva, quel monte, tutto da sé… »

(Zibaldone, pag. 15)

« … e in fatti la natura non si palesa ma si nasconde, sì che bisogna con mille astuzie e quasi frodi, e con mille ingegni e macchine scalzarla e pressarla e tormentarla e cavarle di bocca a marcia forza i suoi segreti… »

(Discorso sopra la poesia romantica)

Di "quale" natura sta parlando, Leopardi? Per rispondere, occorre fare riferimento a due enunciati che appartengono alla cultura greca, che si collocano cioè alle origini della riflessione occidentale sulla Natura; Aristotele scrive nella Fisica

« Ridicolo, poi, sarebbe cercare di dimostrare che la natura è […] [poiché] ogni volta che siamo di fronte a un ente di natura, è la natura stessa che ci appare. »

(Aristotele, Fisica)

Ma prima di lui, Eraclito aveva scritto:

« Natura (Physis) ama nascondersi »

Non può non colpire questa consonanza di Leopardi con le origini del pensiero filosofico, ma soprattutto con la lingua greca.

All'età di dieci anni Leopardi comincia lo studio del greco, direttamente dai classici e soprattutto da Omero. La filosofia naturalmente la "scoprirà" più tardi. Domandiamoci quindi come appare la natura in Omero. Essa, appunto, appare. Il primo e più famoso contesto è quello delle similitudini.

« Così loro, i Troiani, facevano la guardia. E intanto gli Achei erano in preda a una folle smania di fuggire, quale si accompagna al gelo della paura. Tutti i più valorosi stavano là abbattuti, in una costernazione intollerabile. E come due venti sconvolgono il mare ricco di pesci, Borea ad esempio e Zefiro: essi soffiano dalla Tracia arrivando all'improvviso, ed ecco l'onda si accavalla nera e rovescia fuori molta alga lungo la spiaggia: agitato così era il cuore in petto agli Achei. »

(Omero, Iliade, Libro IX)

La similitudine fu la prima tecnica linguistica alla base del pensiero astratto o filosofico: essa consiste molto semplicemente nel mettere a contatto tra loro due piani del significato: uno evidente - quello della figura così come appare - l'altro non-evidente - quello dei sentimenti interiori. Ma così facendo, la poesia scoprì che "l'evidente", l'effettivo, viene assieme, è l'espressione di qualcosa che è nascosto, che non si vede, lethe. L'immagine naturale è a-lethe, ciò che è svelato, che non-è-più-nascosto, che è "uscito fuori". I vocabolari traducono "lethe" con "oblio" e "aletheia" con verità, condizionati da un greco filosofico posteriore, che già aveva dimenticato i significati originari delle parole. Per il greco omerico, per la poesia greca, il Lethe è sì oblio, ma in quanto non più presente, non più evidente. Per la mentalità greca, si dimentica (l'oblio per i defunti, per gli scomparsi) ciò che non è più visibile, ciò che è morto: lo scopo del poeta, della poesia, era infatti quello di mantenere viva l'immagine degli eroi, per non dimenticarli. La mancanza di una fede nell'al di là faceva della morte la fine di tutto; per non dissolversi nel nulla, l'unico sistema era la rappresentazione poetica, la parola che rendeva presente l'immagine viva, naturale , del defunto.

Dunque è una contraddizione solo apparente l'immagine di una "Natura" che è "l'evidenza immediata di ciò che ci circonda", e nello stesso tempo "qualcosa di profondo, nascosto, celato ai sensi". A partire dalla similitudine, la Natura per il greco è duplice nel senso dell'ambiguità: da un lato è ciò che appare, dall'altro è una forza (enérgheia) che agisce nel profondo di ciò che appare. Sarà proprio Aristotele a dare la sistemazione concettuale definitiva di questa concezione.

Torniamo a Leopardi. Egli è un bambino di dieci-dodici anni quando legge Omero. Egli scopre la forza delle emozioni attraverso una viva rappresentazione fabulatoria della realtà. Ma in più c'è la forza di un grande poeta e di un grande classico. Assorbe emotivamente, attraverso una forte esperienza estetica, l'uso di una parola fondamentale.

Poi scopre la letteratura del suo tempo, la letteratura romantica. Attenzione: Leopardi non legge ancora i grandi romanzi romantici (ciò avverrà qualche anno dopo). In quel periodo egli è immerso nella filologia, e quindi nelle riviste letterarie; egli legge i dibattiti letterari, dove si discute di poetica, di ciò che è poesia e che non è poesia: Di Breme, M.me De Stael ecc. E lì scopre un'altra "natura", che è solo più quella "nascosta". Ma nascosta in che senso? Nel duplice senso cartesiano-kantiano delle "leggi di natura" - il meccanicismo razionalista sei-settecentesco (la "natura" è "legge nascosta", è un codice super-razionale che va liberato dalle apparenze - la singolarità dell'individuo - per poter essere esplicato nella sua evidenza puramente logico-quantitativa: la formula che rende manipolabili i fenomeni. La "Natura" è un oggetto di laboratorio); l'altra è quella romantico-idealista di "Natura" come "Spirito alienato", come "Anima del mondo" non consapevole di sé. La "Natura" non è "nient'altro" che lo specchio della psiche umana, è sentimento espresso in modo indiretto. In tutti i casi la "Natura" non esiste più.

L'effetto che tutto ciò ha nella psiche di Leopardi è molto chiaro: per lui la "Natura" è quella scoperta nella immediatezza estetica della conoscenza poetica, e ciò causa una ribellione nei confronti di un atteggiamento intellettualistico che egli identifica immediatamente come tradimento della poesia. La "Natura" per lui non è riducibile né a "Sentimento" né a "Ragione"; la "Natura" è "Physis", è vita (in greco, il significato originario di Physis è "nascimento", il venire alla luce).

La natura nemica dell'uomo

Ben presto però il contrasto tra ideali e realtà, tra aspirazioni e limiti imposti dalla vita, porta il poeta a concludere che l'infelicità non è conseguenza del progresso, bensì stato naturale di ogni essere vivente e che la natura è nemica dell'uomo. Leopardi afferma che si insegna all'uomo che la morte prematura è un bene, ma egli la teme, la vita è fragile cosa e più che dono è disgrazia, ma l'uomo teme la morte. La virtù morale è più preziosa della bellezza, ma un'anima sublime in un corpo sgraziato è derisa e misconosciuta (Ultimo canto di Saffo). L'uomo aspira a cose infinite ed eterne, ma vivere è un continuo morire (Infinito).

L'uomo è destinato a non godere d'alcun bene, si dispera, è afflitto da un tedio mortale che lo spinge al suicidio, dal quale lo trattengono la paura della morte e la superstizione religiosa. L'aspirazione all'irraggiungibile verità è il massimo tormento della vita ed è senza speranza, infatti l'uomo è destinato a non sapere perché sia nato, viva, soffra, dove vada (Canto notturno di un pastore errante nell'Asia) e tale forzata cecità uccide l'anima umana (L'infinito: ...e il naufragar m’è dolce in questo mare), poiché questa è la legge inesorabile dell'universo.

.

I presupposti del pessimismo leopardiano

Il pensiero di Leopardi sul pessimismo si basa su due presupposti: il primo è quello per cui l'uomo non può conoscere la verità, e quindi sfocia nello scetticismo, il secondo invece si basa sulla convinzione che la realtà coincida con la Natura, senza idealità o provvidenzialità, ed è moto eterno e meccanico (materialismo, illuminismo). Sempre relativamente alla Natura, Leopardi la ritiene "la grande ingannatrice" del genere umano, poiché prima illude e concede i suoi doni e alimenta le false speranze dell'uomo e poi lo disillude togliendogli la vita, magari all'improvviso con una malattia, o lo rende infelice con un amore non ricambiato.

Le fasi del pessimismo leopardiano

Il pessimismo individuale

Dapprima vi è il dolore personale che diviene per lui strumento di conoscenza. Il poeta pensa che la vita sia stata spietata con lui (esperienza personale/dolore personale), ma che altri possono essere felici (pessimismo personale o soggettivo).

Il pessimismo storico

Leopardi non interpreta più il dolore come personale ma come "storico": non solo lui ma anche tutta l'umanità è destinata a soffrire a causa dell'evoluzione storica della coscienza e della ragione dell'uomo maturo che rende limitato e passeggero il piacere umano. La natura è ancora vista come benevola, ma è la ragione umana matrigna. Il dolore storico volgerà infine al grado "cosmico".

L'origine dell'infelicità umana

Al centro della meditazione di Leopardi si pone l'infelicità dell'uomo. Egli identifica la felicità con il piacere sensibile e materiale. Ma l'uomo aspira a un piacere infinito, e siccome nessuno dei piaceri goduti dall'uomo può soddisfare questa esigenza, nasce in lui un senso di insoddisfazione. La natura ha voluto offrire un rimedio all'uomo: l'immaginazione e le illusioni. Per questo gli uomini primitivi, più vicini alla natura, erano felici. Il progresso della civiltà ha allontanato l'uomo da quella condizione privilegiata.Gli antichi, erano anche più forti fisicamente, e questo favoriva la loro forza morale; la loro vita era più attiva, e ciò contribuiva a far dimenticare il vuoto dell’esistenza. La colpa dell’infelicità presente è dunque attribuita all’uomo stesso, che si è allontanato dalla vita tracciata dalla natura benigna. Ne deriva un atteggiamento titanico: il poeta come unico difensore dell’antichità, si eleva per sfidare il crudele destino che ha colpito l’Italia. Questa fase del pensiero leopardiano è definita pessimismo storico, ovvero la condizione negativa del presente viene vista come effetto di un processo storico, di una decadenza e di un allontanamento progressivo da una condizione originaria di felicità. Questa concezione di natura benigna e provvidenziale entra in crisi. È la natura che ha messo nell’uomo quel desiderio di felicità infinita, senza dargli mezzi per soddisfarlo. Leopardi concepisce la natura non più come madre amorosa, ma come meccanismo crudele. è una concezione meccanicistica e materialistica. La colpa dell’infelicità non è più dell’uomo stesso ma solo della natura. Se causa dell’infelicità è la natura stessa, tutti gli uomini sono infelici. Al pessimismo “storico” subentra così un pessimismo “cosmico”: l’infelicità è legata ad una condizione immutabile di natura. Ne deriva, l’abbandono della poesia civile e del titanismo: se l’infelicità è un dato di natura, vane sono la protesta e la lotta.

Il pessimismo cosmico

Nasce il dolore cosmico nel momento in cui Leopardi arriva ad una conclusione assolutamente negativa: la condizione d'infelicità è propria del genere umano in quanto tale, ed è da attribuirsi alla Natura stessa. Infatti questa, mettendoci al mondo, ha fatto sì che in noi nascesse il desiderio del piacere infinito, senza però darci i mezzi per raggiungerlo. Questa concezione, che è alla base della maggior parte della produzione poetica di Leopardi, emerge per la prima volta con assoluta chiarezza nel "Dialogo della Natura e di un Islandese", un'Operetta morale scritta nel 1824. In questo Dialogo la Natura si mostra del tutto indifferente alla sofferenza dell'uomo, che è soltanto un elemento del ciclo universale di produzione e distruzione. Nella Ginestra, del 1836, Leopardi ribadisce che la Natura non ha per gli uomini riguardo maggiore di quello che ha per le formiche: eppure "l'uom d'eternità si arroga il vanto".

Sogno di un'azione concorde degli uomini

Nell'"Operetta morale" Dialogo di Plotino e Porfirio, la lunga discussione tra i due filosofi antichi sul suicidio si conclude con l'affermazione che la scelta di uccidersi dev'essere rifiutata in quanto questo gesto aggiungerebbe un'ulteriore motivo di sofferenza agli amici del suicida, i quali, come tutti gli uomini, devono già patire tanto dolore. Dunque, conclude Plotino, "andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente, per compiere nel miglior modo questa fatica della vita". In questo testo è possibile trovare la manifestazione di uno spirito di solidarietà e condivisione, che nasce dalla constatazione che non v'è altro modo per difendersi dalla potenza cieca della Natura e dall'alternativa dolore/noia entro la quale si svolge la vita dell'uomo.

Del resto Leopardi respinse sempre con forza l'accusa di misantropia, come si legge in un pensiero dello "Zibaldone": "La mia filosofia fa rea d'ogni cosa la natura, e discolpando gli uomini totalmente, rivolge l'odio, o se non altro il lamento, a principio più alto, all'origine vera de' mali de' viventi" (Recanati, 2 gennaio 1829).

Su queste basi, matura in seguito l'auspicio di una società rinnovata in senso solidale, non per astratti insegnamenti di morale o di religione, ma per la presa di coscienza che solo l'accettazione coraggiosa della verità ed il rifiuto di ogni inganno, illusione, autoinganno possono rendere gli uomini veramente uomini, e la vita un po' meno indegna di essere vissuta (cfr. "La ginestra").

Il concetto di "Natura"

La lunga riflessione di Leopardi sulla "Natura" si apre nel 1818 in un modo assai strano e problematico - quasi come un segnale della profonda "stranezza" del pensiero leopardiano (nel senso di apparente contraddittorietà e oscillazione continua), che altro motivo forse non ha che l'essere esso un pensiero pensante, cioè vivo, in cammino, e non un sistema combinatorio di luoghi comuni, come lo sono tutte le poetiche "stabilite" e "saggistiche" degli scrittori che non hanno amato la filosofia.

La stranezza consiste in questo: nel giro di pochi mesi - fine del '17 fine del '18 - Leopardi scrive sulla "Natura": La Natura, purissima, tal qual è, tal quale la vedevano gli antichi: […] quell'albero, quell'uccello, qual canto, quell'Edifizio, quella selva, quel monte, tutto da sé… (Zibaldone). … e in fatti la natura non si palesa ma si nasconde, sì che bisogna con mille astuzie e quasi frodi, e con mille ingegni e macchine scalzarla e pressarla e tormentarla e cavarle di bocca a marcia forza i suoi segreti… (Discorso sopra la poesia romantica).

Di che natura sta parlando Leopardi? Per rispondere a questa domanda, partiremo da due enunciati che appartengono alla cultura greca, che si collocano cioè alle origini della riflessione occidentale sulla Natura; Aristotele scrive nella Fisica: Ridicolo, poi, sarebbe cercare di dimostrare che la natura è […] [poiché] ogni volta che siamo di fronte a un ente di natura, è la natura stessa che ci appare.

Il concetto di Natura nel pensiero greco

Ma prima di lui, Eraclito aveva scritto: La Natura [Physis] ama nascondersi. Non può non colpire questa consonanza di Leopardi con le origini del pensiero filosofico, ma soprattutto con la lingua greca. All'età di dieci anni Leopardi comincia lo studio del greco, direttamente dai classici e soprattutto da Omero.

Omero

Il primo e più famoso contesto in cui può essere indagata la concezione della Natura in Omero è quello delle similitudini. Così loro, i Troiani, facevano la guardia. E intanto gli Achei erano in preda a una folle smania di fuggire, quale si accompagna al gelo della paura. Tutti i più valorosi stavano là abbattuti, in una costernazione intollerabile. E come due venti sconvolgono il mare ricco di pesci, Borea ad esempio e Zefiro: essi soffiano dalla Tracia arrivando all'improvviso, ed ecco l'onda si accavalla nera e rovescia fuori molta alga lungo la spiaggia: agitato così era il cuore in petto agli Achei. (Iliade Libro IX) Come i cani fanno, inquieti, la guardia intorno alle pecore, dentro il muro di cinta, al sentire la belva dal cuore feroce che avanza per la boscaglia attraverso i monti; e un grande frastuono si leva allora, di uomini e di cani, e il sonno gli va via: così a loro là era sparito dalle palpebre il dolce sonno, nel vigilare in quella brutta notte. (Iliade Libro X)

Ma Idomeneo non lo prese la paura come un ragazzino, e stava là ad attenderli. Pareva un cinghiale sui monti, fiducioso nella sua forza, che aspetta l'assalto rumoroso di molti uomini in un luogo solitario, con le setole dritte sul dorso: gli occhi hanno lampi di fuoco, e intanto arrota le zanne, deciso a difendersi da cani e cacciatori. Così Idomeneo attendeva, senza tirarsi indietro, l'attacco di Enea che veniva alla riscossa. (Iliade Libro XIII)

Il Lethe

La similitudine fu la prima tecnica linguistica alla base del pensiero astratto o filosofico: essa consiste molto semplicemente nel mettere a contatto tra loro due piani del significato: uno evidente - quello della figura così come appare - l'altro non-evidente - quello dei sentimenti interiori. Ma così facendo, la poesia scoprì che "l'evidente", l'effettivo, viene assieme, è l'espressione di qualcosa che è nascosto, che non si vede, lethe.

L'immagine naturale è a-lethe, ciò che è svelato, che non-è-più-nascosto, che è "uscito fuori". I vocabolari traducono "lethe" con "oblio" e "aletheia" con verità, condizionati da un greco filosofico posteriore, che già aveva dimenticato i significati originari delle parole. Per il greco omerico, per la poesia greca, il Lethe è sì oblio, ma in quanto non più presente, non più evidente. Per la mentalità greca, si dimentica (l'oblio per i defunti, per gli scomparsi) ciò che non è più visibile, ciò che è morto: lo scopo del poeta, della poesia, era infatti quello di mantenere viva l'immagine degli eroi, per non dimenticarli.

La mancanza di una fede nell'aldilà faceva della morte la fine di tutto; per non dissolversi nel nulla, l'unico sistema era la rappresentazione poetica, la parola che rendeva presente l'immagine viva, naturale, del defunto.

Dunque è una contraddizione solo apparente l'immagine di una "Natura" che è "l'evidenza immediata di ciò che ci circonda", e nello stesso tempo "qualcosa di profondo, nascosto, celato ai sensi".

A partire dalla similitudine, la Natura per il greco è duplice nel senso dell'ambiguità: da un lato è ciò che appare, dall'altro è una forza (enérgheia) che agisce nel profondo di ciò che appare. Sarà proprio Aristotele a dare la sistemazione concettuale definitiva di questa concezione.

Leopardi e la scoperta della Natura

Leopardi, all'età di dieci-dodici anni, legge Omero e scopre la forza delle emozioni attraverso una viva rappresentazione fabulatoria della realtà. Ma in più c'è la forza di un grande poeta e di un grande classico. Assorbe emotivamente, attraverso una forte esperienza estetica, l'uso di una parola fondamentale. Poi scopre la letteratura del suo tempo, la letteratura romantica.

Ma Leopardi non legge ancora i grandi romanzi romantici (ciò avverrà qualche anno dopo). In quel periodo egli è immerso nella filologia, e quindi nelle riviste letterarie; egli legge i dibattiti letterari, dove si discute di poetica, di ciò che è poesia e che non è poesia: di Breme, Madame de Staël e lì scopre un'altra "natura", che è ormai solo quella "nascosta" nel duplice senso cartesiano-kantiano delle "leggi di natura" - il meccanicismo razionalista sei-settecentesco (la "natura" è "legge nascosta", è un codice super-razionale che va liberato dalle apparenze - la singolarità dell'individuo - per poter essere esplicato nella sua evidenza puramente logico-quantitativa: la formula che rende manipolabili i fenomeni.

La "Natura" è un oggetto di laboratorio); l'altra è quella romantico-idealista di "Natura" come "Spirito alienato", come "Anima del mondo" non consapevole di sé. La "Natura" non è "nient'altro" che lo specchio della psiche umana, è sentimento espresso in modo indiretto. In tutti i casi la "Natura" non esiste più.

L'effetto che tutto ciò ha nella psiche di Leopardi è molto chiaro: per lui la "Natura" è quella scoperta nella immediatezza estetica della conoscenza poetica, e ciò causa una ribellione nei confronti di un atteggiamento intellettualistico che egli identifica immediatamente come tradimento della poesia. La "Natura" per lui non è riducibile né a "Sentimento" né a "Ragione"; la "Natura" è "Physis", è vita (in greco, il significato originario di Physis è "nascimento", il venire alla luce).

Parafrasi di alcuni canti

Le ricordanze

Belle stelle dell'Orsa mai avrei creduto di tornare ancora a contemplarvi (con ammirazione estatica) dopo tanto tempo come una volta/d'abitudine mentre scintillate sul giardino della casa paterna e parlare con voi dalle finestre della casa ove abitai fanciullo e vi conobbi la fine delle mie gioie. Quante immagini e quante fantasie un tempo mi creò nel pensiero della vostra vista e della altre stelle a voi (alle stelle dell'Orsa) vicine nel cielo! quando, silenzioso, seduto sul prato, solevo trascorrere gran parte delle sere scrutando il cielo ed ascoltando il canto della rana lontana nei campi E la lucciola volava presso le siepi e sulle aiuole, mentre i viali odorosi e i cipressi lontani nella selva sussurravano al vento; e la casa paterna risuonava delle voci alterne e delle tranquille opere dei servi. E quali pensieri immensi, quali dolci sogni mi ispirò il vedere il mare (l'Adriatico) lontano e i monti (l'Appennino) azzurri (appaiono azzurri in lontananza) che scopro dalla casa e che sognavo un giorno di varcare, pensando di trovarvi al di là mondi misteriosi e immaginando per la mia vita una sconosciuta felicità. Ignaro del mio destino e di quante volte in seguito avrei senza rimpianti cambiato con la morte questa mia vita dolorosa e spoglia di gioie. Né il cuore mi diceva che sarei stato condannato a consumare la mia giovinezza in questo natio borgo selvaggio (Leopardi considera Recanati un borgo incivile con gente rozza), fra gente incivile e ignobile; per la quale la voglia di conoscenza e cultura sono parole strane e spesso oggetto di scherno; che mi odia e mi sfugge non già per invidia, perché non mi ritiene migliore di sè, ma perché tale pensa che io mi ritenga dentro di me, sebbene mai abbia mostrato qualche segno di ciò. Qui passo gli anni, abbandonato, nascosto, senza vita e senz'amore, e tra lo stuolo dei malevoli divento contro la mia natura scortese/aspro (per reazione a tanta malevolenza): qui mi spoglio della pietà e delle virtù e divento dispregiatore degli uomini, a causa della gente meschina tra cui vivo; e intanto vola il caro tempo della gioventù, più caro della fama e della gloria, della pura luce del giorno e dello stesso respirare/vivere (lo spirar): ti perdo senza un attimo di gioia, inutilmente, in questo soggiorno disumano, tra gli affanni, unico fiore dell'arida vita. Viene il vento recando dalla torre (il campanile di recanati) del borgo il suono delle campane. E mi ricordo questo suono era un conforto per me quando ero fanciullo quando durante le mie notti nella camera buia vegliavo a causa degli incessanti incubi, sospirando che giungesse presto il mattino e la luce del giorno. Qui non c'è nulla che io veda o senta che dalla memoria non affiori un'immagine e da quella prenda vita un dolce ricordare. Dolce in se stesso; ma con dolore subentra il pensiero del presente e un vano desiderio del passato che mi porta a dire: ho esaurito la mia esistenza. Quella loggia volta a ponente; queste pareti affrescate e quei dipinti che raffigurano greggi , e il Sole che nasce sulla solitaria campagna mi procurarono mille diletti durante i momenti di riposo dagli studi, quando, dovunque mi trovassi , avevo accanto a me (come una persona viva) quella mia capacità di illudermi, di credere nei miei sogni. In queste sale antiche, al chiarore delle nevi, mentre il vento sibilava intorno a queste ampie finestre, risuonarono i giochi e le mie felici grida al tempo in cui a noi si mostra pieno di dolcezza il duro, l'indegno (non meritevole di essere conosciuto) mistero della realtà, non ancora sperimentata e intatta; e chi è ancora ragazzo come un innamorato inesperto, così sogna (vagheggia) una vita che sarà invece piena d'inganni, e ammira una celeste bellezza vista con l'immaginazione.

O speranze, speranze, dolci inganni della mia fanciullezza! sempre, parlando (coi miei versi), ritorno a voi; perché non so dimenticarvi per quanto trascorra il tempo, per quanto mutino gli affetti e i pensieri. Fantasmi, lo so, sono la gloria e l'onore, i diletti e il bene un puro desiderio. E sebbene vuoti siano gli anni miei, sebbene oscuro e solitario sia la mia vita mortale, lo so che la fortuna ha ben poco da prendersi di me. Ma ahimè, ogni volta che ripenso a voi, o mie antiche speranze, ed a quel mio primo fantasticare sul mio futuro e lo confronto con questa mia vita così inutile e così dolorosa e che solo la morte mi resta dopo aver sognato grandi speranze, sento stringermi il cuore e sento che non mi so rassegnare interamente al mio destino. E quando pure questa invocata morte mi raggiungerà e sarà giunto la fine della mia sventura; quando la terra per me sarà una valle straniera e dal mio sguardo fuggirà il futuro; certamente mi ricorderò di voi, e quell'immagine mi farà ancora sospirare, mi renderà amaro l'aver vissuto invano; e l'amarezza del ricordo guasterà persino il giorno in cui avrò la gioia di cessare di vivere.

E già nella fanciullezza, in quel primo tumulto di gioie d'angosce di desideri, più volte chiamai la morte e a lungo mi sedetti là sulla fontana pensando di fare cessare dentro quelle acque la speranza, il dolore della mia vita. Poi ridotto in pericolo di vita da un'oscura malattia, rimpiansi la bella giovinezza e il fiore dei miei giorni poveri di gioie che così anzitempo appassiva; e spesso a tarda sera, seduto sul letto che, testimone, scrivendo dolorosamente poesie alla luce della fioca lucerna, piansi coi silenzi e con la notte miei unici compagni, l'energia vitale che mi abbandonava. E nel momento in cui la vita mancava, cantai un canto funebre (si tratta de "Appressamento della morte" scritto nel dicembre 1816).

Chi vi può ricordare senza sospiri, o primi momenti della giovinezza, o giorni pieni di lusinghe, inenarrabili (tanto sono straordinari e nuovi), e allorquando al giovane incantato per la prima volta sorridono le fanciulle; a gara intorno ogni cosa sorride, l'invidia tace non eccitata ancora oppure è innocua; e, (inusitata meraviglia), quasi il mondo porge la destra in aiuto, scusa i suoi errori, festeggia il suo nuovo entrare nella vita, e rendendogli omaggio mostra di accettarlo per suo signore e lo chiami? Ma sono giorni fugaci: sono dileguati come un lampo. E quale uomo può dire di non aver conosciuto la sventura (perchè perdere la giovinezza è la sventura più grande) se trascorsa è ormai quella sua bella età, se il suo bel tempo, se la giovinezza, ahi la giovinezza (la ripetizione sottolinea il doloroso rimpianto) è ormai finita?.

O Nerina! (nome fittizio, forse riferito a Maria Belardinelli morta ventisettenne a Recanati, oppure ancora di Teresa Fattorini, la fanciulla di A Silvia, incarna comunque il mito della fanciulla morta precocemente) E non odo forse questi luoghi parlare di te? forse sei caduta dal mio pensiero? Dove sei andata, che qui di te trovo solo la ricordanza, dolcezza mia? Questa terra natale ormai non ti vede più: quella finestra, dalla quale avevi l'abitudine di parlarmi, e dove si riflette mestamente la luce delle stelle ora è deserta. Dove sei, che più non sento risuonare la tua voce, quando ogni parola che dalle tue labbra mi giungeva da lontano mi faceva impallidire? Altro tempo. (seguono una serie di brevi frasi che danno l'idea dell'infittirsi dei sospiri provocati dal ricordare). I tuoi giorni furono, mio dolce amor. Passasti. Il passaggio su questa terra ad altri ora è dato in sorte, l'abitare questi odorati colli. Ma troppo in fretta sei passata e breve come un sogno è stata la tua vita. Andavi come danzando nel cammino della vita. La gioia ti splendeva in fronte e quel fiducioso immaginare intorno all'avvenire e la luce della gioventù ti splendevano negli occhi, quando il destino li ha spenti facendoti giacere (nella morte). Ahi Nerina. Nel mio cuore regna l'antico amore. Se qualche volta vado a una festa o a radunanze, fra me stesso dico: O Nerina a radunanze e a feste non vai più e più non ti abbigli. Se torna maggio e gli amanti vanno recando alle fanciulle canti e ramoscelli fioriti, dico: per te Nerina mia la primavera non tornerà mai più, né tornerà l'amore. Ogni giorno sereno, ogni valle fiorita che io miro, ogni piacere che io sento, dico: Nerina ora non gode più; i campi e l'aria non guarda più. Ahi tu sei passata, eterno sospiro mio (Nerina incarna l'immagine della gioventù e quindi della speranza, della felicità e della vita): passasti e l'acerbo ricordo sarà compagno d'ogni mio dolce immaginare, di tutti i mei teneri sentimenti, di tutti i miei tristi e cari moti del cuore.

Estratto da:

http://it.wikipedia.org/wiki/