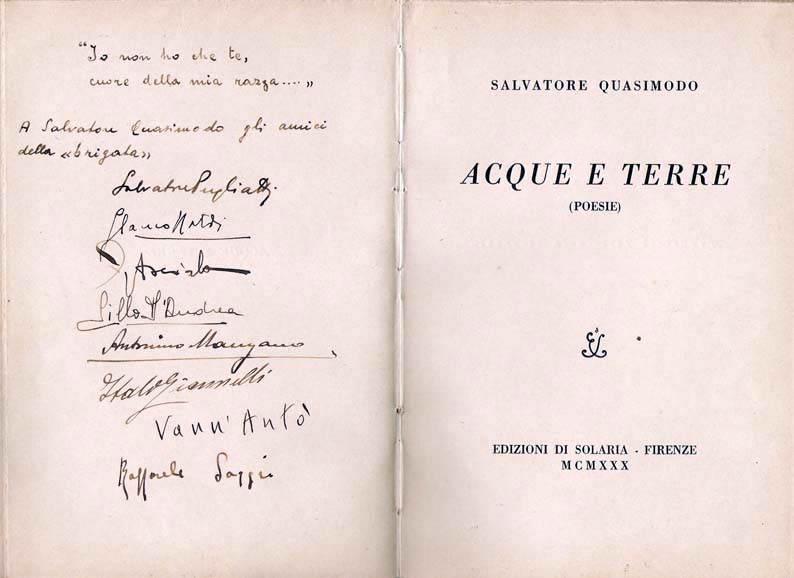

Fin dal titolo della prima raccolta, Acque e terre del 1930, la poesia di Salvatore Quasimodo esprime una tendenza all'universalità, un'aspirazione a contenere in sé elementi contrapposti. La conferma verrà dagli ossimori di molti titoli successivi, da Il falso e vero verde (1956) a Dare e avere (1966). L'intera esperienza letteraria passa quindi attraverso la contraddizione, che nel suo rimanere irrisolta testimonia una tenace vitalità. Sarà Quasimodo stesso ad affermare: «Dalla mia prima poesia a quella più recente non c'è che una maturazione verso la concretezza del linguaggio». Il poeta coglie i cambiamenti della storia e della tradizione culturale, senza per questo rinnegare la propria irriducibile essenzialità. L'originalità di Quasimodo va cercata appunto in una fedeltà a sé stesso rinnovata dal contatto con le più varie sollecitazioni, rendendo così improbabile una definizione univoca della sua poesia. In ambito critico la sua opera è stata spesso catalogata come un percorso esemplare che, partendo dall'esperienza ermetica, giunge ad una piena maturazione nelle opere del dopoguerra, con un impegno civile e sociale non esente da suggestioni neorealistiche. In realtà la sua poesia presenta continui ripensamenti e sempre nuove formulazioni, dovute certo all'incalzare degli eventi storici ma anche al lavoro dell'intellettuale: si pensi all'importanza delle traduzioni, dai classici greci e latini ma anche dai moderni, come Neruda. Costante, nel percorso che si cercherà di delineare, è l'amore per l'espressione poetica, l'irrinunciabilità di una voce che interpreta la storia e le vicissitudini degli uomini attraverso la propria personalissima modulazione.

- Il canto e la memoria

La Sicilia è per Quasimodo il punto di partenza della composizione poetica, nel senso di un esilio che si fa motivo autobiografico di molti componimenti e, al tempo stesso, come origine culturale e matrice letteraria. In Vento a Tìndari l'antica città, simbolo di un'armonia perduta e di un presente privo di gioia, rimanda alla lontananza dalla terra natale ed alla civiltà greca.

Il rapporto con l'isola viene presentato nella duplice dimensione di ricordo autobiografico ed eredità storica, favola della propria infanzia e miraggio di una civiltà lontana. Salta agli occhi una forte musicalità, ad esempio nell'aggettivo sdrucciolo del secondo verso, che conferisce una distesa solennità all'endecasillabo. Non mancano versi più realistici, dove il ritmo si fa più franto e gli aggettivi si caricano di pregnanza semantica. L'esilio è «aspro» quasi ad indicare una mancata maturazione, come lo stesso poeta ribadirà nella poesia L'Eucalyptus compresa in Òboe sommerso, raccolta pubblicata nel 1932 («non una dolcezza mi matura», p. 40). Il percorso poetico è giocato su due piani: la suggestione dell'incanto e una conoscenza della realtà che proprio qui, in Acque e terre, ha i suoi più autentici presupposti. Il poeta non si limita a rimpiangere il tempo dell'infanzia ma ne canta, riconoscendole a distanza di anni, le contraddizioni: si identifica con la sua terra e, insieme, se ne distacca. Ne abbiamo un esempio in Vicolo, un'altra lirica di Acque e terre:

Mi richiama talvolta la tua voce,

e non so che cieli ed acque

mi si svegliano dentro:

una rete di sole che si smaglia

sui tuoi muri ch'erano a sera

un dondolìo di lampade

dalle botteghe tarde

piene di vento e di tristezza.

Altro tempo: un telaio batteva nel cortile,

e s'udiva la notte un pianto

di cuccioli e bambini.

Vicolo: una croce di case

che si chiamano piano,

e non sanno ch'è paura

di restare sole nel buio.

La lirica rievoca evidentemente un passato familiare al poeta, ma alla dimensione quasi mitica dell'immagine iniziale, una «voce» che sa far rinascere «cieli ed acque», segue immediatamente la scena, niente affatto consolatrice, dei negozi aperti fino a tardi e tristemente vuoti. Nella seconda strofa, introdotta da un doppio settenario, viene poi evocato un mondo di credenze, di richiami misteriosi, un mondo non ben definito in quanto tipico dell'infanzia, età che ancora non riesce a decifrare in modo esatto le voci che giungono dal cortile e dalle strade vicine. La dimensione quasi onirica che sottende al testo non annulla comunque gli elementi concreti di un paesaggio e di una società. La compresenza di incanto memoriale e senso della realtà è confermata dalle numerose liriche dedicate a figure femminili, come Antico inverno, esemplare per concisione ed efficacia di linguaggio:

Desiderio delle tue mani chiare

nella penombra della fiamma:

sapevano di rovere e di rose;

di morte. Antico inverno.

Cercavano il miglio gli uccelli

ed erano subito di neve;

così le parole.

Un po'di sole, una raggera d'angelo,

e poi la nebbia; e gli alberi,

e noi fatti d'aria al mattino.

Anche in questo caso una realtà lontana (prima era un «altro tempo», ora si parla di un «antico inverno») viene rievocata con pochi cenni essenziali, anche attraverso l'uso, tipico di Quasimodo, dei due punti e degli spazi bianchi, alternando versi brevi ed endecasillabi. Nella lirica si riconosce una figurazione affidata ad elementi precisi - la neve, gli uccelli in cerca di cibo - che assumono però un valore simbolico, alludendo ad una provvisorietà (le parole subito raggelate) che non cancella l'intensità del ricordo. La raccolta del 1930 vive quindi di una continua oscillazione tra il racconto della propria storia e la sua trasfigurazione letteraria. La lirica I ritorni passa in rassegna i viaggi all'isola d'origine, ricordati dal poeta mentre trascorre la notte dormendo in macchina a Piazza Navona. Affiorano ricordi delle preghiere dette da bambino, ma soprattutto impressioni sensoriali che si uniscono ad un'inquietudine dalla quale non è dato liberarsi, quel sentimento misto di ribellione e rimpianto che la «terra impareggiabile» saprà sempre suscitare.

È come se, in questa lirica, Quasimodo scegliesse di mettersi a nudo di fronte al lettore, svelasse la realtà ineliminabile della sua condizione esistenziale, vero preludio di ogni rielaborazione letteraria. Tipico l'uso della preposizione "di" per elencare una serie di immagini («che sanno di grano che gonfia nelle spighe […] cantilene d'uomini e cigolìo di traini»), presente tra l'altro anche in Albero («[…] che mi spinse marzo lunare/ già d'erbe ricco e d'ali») e in Dolore di cose che ignoro («Fitta di bianche e di nere radici/ di lievito odora e lombrichi, / tagliata dall'acque la terra»). L'atteggiamento fondamentale del poeta è un esame, attento ed inquieto, dei propri moti dell'anima, di una sofferenza sentita come acuta ed indecifrabile, quasi fine a se stessa: «E fosse mia carne/ che il dono di male trasforma», auspica in Tu chiami una vita .

- Un tempo di

maturazione

Nelle poesie di Òboe sommerso (1932) si coglie una forte presenza del mondo naturale, che talvolta si traduce in un processo di identificazione vicino al panismo dannunziano. Esemplare in questo senso è la poesia che dà il titolo alla raccolta, che attesta una condizione di solitudine e di smarrimento esistenziale:

Avara pena, tarda il tuo dono

in questa mia ora

di sospirati abbandoni.

Un òboe gelido risillaba

gioia di foglie perenni,

non mie, e smemora;

in me si fa sera:

l'acqua tramonta

sulle mie mani erbose.

Ali oscillano in fioco cielo

labili: il cuore trasmigra

ed io son gerbido,

e i giorni una maceria.

La terza strofa descrive in effetti una vera e propria metamorfosi, un'estrema spersonalizzazione dell'io. A differenza di quanto accade in D'Annunzio non c'è però, in Quasimodo, la gioia sensuale di riconoscersi una parte dell'universo, ma una mancanza di armonia, la dura concretezza della realtà quotidiana («e i giorni una maceria»). Il linguaggio passa dalla solennità dei «sospirati abbandoni» all'immediatezza delle «mani erbose» e dei giorni simili a macerie. Il poeta esprime, come nella già ricordata Dolore di cose che ignoro, una sofferenza quasi assoluta, che non implica solo il rimpianto di aver abbandonato la terra d'origine ma anche una condizione di più ampia infelicità. Ecco allora che in Isola, la Sicilia è all'origine, come dice il poeta, di un «dolore che m'attrista», ma egli stesso afferma poi che «se torno a tue rive […] ansia d'altri cieli mi volge». Non resta dunque che la dimensione metafisica, cantata in Dove morti stanno ad occhi aperti («seguiremo case silenziose/ dove morti stanno ad occhi aperti […] o il cuore delle selve e la montagna, […] non ci volle altro che sogni») e, in modo ancora più esplicito, nella lirica Di fresca donna riversa sopra i fiori.

Il canto nasce dalla descrizione, precisa ed insieme assorta, di dati concreti (le stagioni dei versi iniziali, i fiori scelti dalla madre) e suggestioni emotive (le stelle con percorsi «precisi», ma «ignoti», inconoscibili per l'occhio di chi le osserva; l'«ultimo sorriso» della donna). Tutto resta come sospeso in una narrazione che, appena accenna alla notte (inizio della terza strofa), rivela l'aspetto più misterioso dell'esperienza (probabilmente un sogno), anche «le cose fatte fuggitive». Negli anni del dopoguerra ad essere "fuggitivo" non sarà il senso ultimo dei sogni o delle suggestioni della mente, ma quello della società contemporanea, dell'uomo solo con il proprio dolore. Nella Terra impareggiabile emergerà un «segreto» che ha «stratagemmi, attrazioni difficili», o la consapevolezza, alla fine della poesia dedicata al padre, che «oscuramente forte è la vita» (Al padre). In Òboe sommerso e nella raccolta successiva Erato e Apòllion (1936) sembra insomma delinearsi, dietro il filtro suggestivo del linguaggio, un tempo di necessario confronto con il proprio io bisognoso di crescere, di accettare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. Per farlo il poeta passa attraverso un ricordo che, progressivamente, si distacca dall'assolutezza dei sentimenti infantili. Non è quindi un caso che siano frequenti, anche nel volume del 1936, le allusioni alla crescita, simbolo del passaggio ad una nuova consapevolezza, dal «corpo adolescente» (L'Ànapo) al «tempo delle mutazioni, segreto» cui allude il miele portato in dono dalle api (Isola di Ulisse). Ancora più indicativa di un rapporto tutt'altro che secondario tra le raccolte degli anni Trenta e la produzione del dopoguerra è la lirica Città straniera, dove il linguaggio, soprattutto nella prima strofa, richiama la concretezza che avranno i testi degli anni successivi.

Se le immagini dei morti e del vento esprimono una tendenza onirica già riscontrata altrove, la stella della prima strofa ricorda le «stelle sporche a galla nei canali» di Dalla natura deforme, poesia compresa nella Terra impareggiabile. Il realismo delle immagini sembra inoltre preludere alle poesie di viaggio che, circa trent'anni dopo, saranno parte essenziale di Dare e avere (1966), ultima raccolta quasimodiana. In questo senso i volumi degli anni Trenta documentano una voce poetica di indubbia originalità, ma anche una fase di maturazione letteraria ed umana, dalla quale deriveranno gli sviluppi successivi.

- Un canto disteso: dalle Nuove poesie a La terra impareggiabile

Nel volume complessivo Ed è subito sera (1942), Quasimodo pubblica, insieme alle raccolte fin qui esaminate, anche le Nuove poesie, con un'esplicita indicazione cronologica (1936-1942). Nello stesso periodo inizia il lavoro di traduzione da alcune opere classiche, come i Lirici greci (1940) ed il Fiore delle Georgiche di Virgilio (1942); nel 1945 usciranno le traduzioni da Catullo e dal Vangelo di Giovanni. Il contatto con la parola antica dà al poeta una maggiore misura espressiva, mentre sul piano tematico si avverte l'attenzione per la realtà a lui più vicina. Accanto ai ricordi della Sicilia antica (si pensi a Strada di Agrigentum), affiorano «[…] l'Adda e la pioggia, / o forse un fremere di passi umani, / fra le tenere canne delle rive» (La dolce collina), sottintendendo un bisogno di dialogo, di comunicazione che si fa evidente in Già la pioggia è con noi, dove «ancora un anno è bruciato, / senza un lamento, senza un grido/ levato a vincere d'improvviso un giorno». Il percorso di maturazione passa attraverso ricordi e contemporaneità, per concludersi in una sorta di rassegnazione virile: «Non saprò nulla della mia vita», afferma Quasimodo in Già vola il fiore magro, la penultima delle Nuove poesie, e conclude dicendo che «già vola il fiore magro/ dai rami. E io attendo/ la pazienza del suo volo irrevocabile». Il poeta sa di essere ormai giunto ad una svolta, tanto che nell'ultima poesia torna, fin dal titolo, l'immagine della crescita: «E vedo in me fanciulli/ […] turbarsi alla mia voce mutata» (Inizio di pubertà).

In Giorno dopo giorno (1947) Quasimodo canta il dolore della guerra, la violenza delle bombe, la solitudine e la paura che derivano dal conflitto. A questi temi del tutto nuovi si affianca la nota affermazione, nel discorso del 1946 Poesia contemporanea, che l'«impegno capitale» è ormai quello di «rifare l'uomo». Più che la prima lirica del volume, la giustamente celebre Alle fronde dei salici, vale la pena di ricordare, a titolo di esempio, alcuni versi di Lettera:

...La vita

non è in questo tremendo, cupo, battere

del cuore, non è pietà, non è più

che un gioco del sangue dove la morte

è in fiore. O mia dolce gazzella,

io ti ricordo quel geranio acceso

su un muro crivellato di mitraglia.

O neppure la morte ora consola

più i vivi, la morte per amore?

La guerra e la violenza vengono rievocate non per un'astratta affermazione degli ideali di pace e di fratellanza, ma perché in questo preciso momento storico il poeta si trova a doverne contemplare gli effetti, spaventosi, di morte (l'immagine del muro) e di progressiva disumanizzazione (la perdita di pietà cantata nei versi finali). Emerge l'urgenza di riscoprire una sensibilità umana, una capacità di commuoversi di fronte alle cose. Il canto di Quasimodo, che già nelle Nuove poesie aveva iniziato a guardare al di fuori di sé, giunge alla piena maturità. Il poeta non rinnega la produzione precedente ma, da questo momento in poi, il confronto con sé stesso è filtrato anche dalla storia collettiva. La natura, che tanta importanza aveva avuto nelle raccolte precedenti, ora nel ciclo delle stagioni, nel «riaprirsi del legno in un colore», si fa «saluto della terra/ umana alle domande» destinate a rimanere senza risposta (Presso l'Adda). L'io poetico di Giorno dopo giorno e delle raccolte successive mantiene quindi intatte le sue incertezze esistenziali, ma la sua voce, «mutata» come avvertivano le Nuove poesie, riesce a guardare oltre. Senza più rincorrere un'astratta forza assoluta, una sorta di sogno adolescenziale al di là del tempo e dello spazio, Quasimodo guarda dentro la realtà. Ecco allora, in La vita non è sogno (1949), il notissimo Lamento per il Sud, dove il poeta che vive ormai da anni in Lombardia canta le strade «nuovamente rosse, ancora rosse, ancora rosse» vivendo un «assurdo contrappunto/ di dolcezze e di furori»; ecco però anche l'angoscia esistenziale, l'assillo di rivolgersi al «Dio/ dei tumori, Dio del fiore vivo» chiedendogli di aprire la solitudine dell'uomo «e il suo pianto geloso del silenzio» (Thànatos athànatos).

Il problema è sempre «rifare l'uomo», non però in nome di un generico impegno politico o civile, ma perché l'uomo sia capace, di fronte alla violenza della guerra ed alle contraddizioni della società contemporanea, di gesti o segni d'amore che riaffermino la sua dignità. Inevitabilmente in questo percorso emergono asprezze e contraddizioni, come dirà il poeta stesso alla madre: «[…] non sono/ in pace con me, ma non aspetto/ perdono da nessuno, molti mi devono lacrime/ da uomo a uomo» (Lettera alla madre). La struttura delle raccolte, dopo La vita non è sogno, si farà in alcuni casi più complessa, suddivisa in sezioni quasi a cercare di imporre un ordine razionale ai segni confusi della realtà: Il falso e vero verde (1956) si presenta suddiviso in quattro sezioni, ce ne saranno ben cinque nella Terra impareggiabile (1958). In questi due volumi si afferma una lettura disincantata della realtà, capace di raccontare, con accenti umanissimi, la Sicilia (in una sezione del Falso e vero verde) e la Grecia del nostro tempo. Così nel Falso e vero verde si parla di una «razza», quella cui appartiene il poeta, che «ha coltelli/ che ardono e lune e ferite che bruciano» (Le morte chitarre). La risata fresca di una ragazza che, davanti al tempio greco di Agrigento, ha perso il pettine, diventa un «segno/ d'ironica menzogna» mentre la statua del telamone, lì vicino, resiste ai segni del tempo «con pazienza di verme/ dell'aria […] giuntura su giuntura, / fra alberi eterni per un solo seme» (Tempio di Zeus ad Agrigento). Nella raccolta del 1958 la Sicilia ormai lontana esercita la stessa fascinazione di un tempo, ma nel quadro di una sensibilità molto più inquieta. Le «parole d'amore» per la Sicilia hanno dentro un'«ironia» che ha «natura di scure», e non possono evitare una «rottura impetuosa» ed irredimibile (La terra impareggiabile). Quasimodo canta però anche la «civiltà dell'atomo», che giunge tristemente «al suo vertice» in un anonimo bar della metropoli (Quasi un epigramma). Sul piano metrico si alternano versi brevi ed altri più regolari: spesso viene scelto l'endecasillabo, ma senza assumerlo a modello esclusivo.

- Il bilancio di una vita: Dare e avere

Pubblicata nel 1966, Dare e avere è l'ultima raccolta di Quasimodo. Molti testi sono legati ad occasioni di viaggio, anche perché la fama del poeta, già molto vasta, è andata rafforzandosi dopo il Nobel del 1959. In questi anni porta a termine molte traduzioni (nel 1966 escono ad esempio, oltre ai versi di Dare e avere, le Poesie di Tudor Arghezi), a riprova di un costante impegno intellettuale. Anche per questo l'ultimo libro di poesie acquista il valore di un bilancio: non solo, o non tanto, perché il poeta sviluppa un intenso confronto con la morte, ma soprattutto per l'alternanza, sapientemente equilibrata, di note di viaggio e riflessioni personali. I versi, quasi prosastici nel loro quieto disporsi sulla pagina, si rifanno a gesti e figure reali, serbando un'intatta capacità di leggere dentro le cose, cogliendovi un significato più ampio ed universalmente valido. Un esempio è la lirica La chiesa dei negri ad Harlem.

In questa poesia il linguaggio è quasi colloquiale, si richiama ad immagini familiari al visitatore (i dolci del Sud), che segue con sguardo attento e preciso lo svolgersi della scena. Su tutto sembra aleggiare l'umana pietà del poeta, ai cui occhi le candele sono testimonianze di anime che, tra piccoli e grandi segni, tendono all'amore. Proprio l'amore, nel suo senso più universale, è un altro grande tema della raccolta: in Balestrieri toscani leggiamo ad esempio che «l'uomo non muore, / è un soldato d'amore della vittoria continua».La storia di Quasimodo si compie dunque come l'orbita di uno sguardo che, partito dalla Sicilia, a poco a poco si allarga ad abbracciare il mondo. L'arancia del giardino «sulla sua scorza» mostra lo scorrere impassibile del tempo, ma «sul vortice del frutto», lottando con la sua immutabilità, il tempo «scrive/ una prova di vita» (Impercettibile il tempo): la stessa che, in tanti anni di scrittura, ha saputo fornire Quasimodo stesso, «emigrante/ che veglia chiuso nelle sue coperte» (Ho fiori e di notte invito i pioppi, voce inconfondibile e fedele a sé stessa.

______________________