Facevo versi anch'io, quando apparve un articolo di Giosuè Carducci in cui, col terribile suo nerbo, quasi Gesù nel tempio, menava colpi spietati sui giovani che facevano versi. A me parve d'esser raggiunto da qualcuno di quei colpi, e smisi. E fu bene, perchè rivoltomi a studi più conformi alle mie attitudini, feci cose forse non del tutto inutili, e certo percorsi strada più fortunata. Ora dei versi fatti, mi vergogno: non perchè fossero recisamente stupidi e brutti, ma perchè erano romanticamente sciapi, o classicamente impettiti, come molti, come troppi, pubblicati allora e dopo. Insomma, roba insulsa.

Perchè (e questo i giovani non dovrebbero mai dimenticare) tutte le arti possono aver ragione d'esistenza, anche se non sempre altissime, fuor che la poesia. Non è necessario esser Raffaello per dipingere le insegne delle botteghe o le squadrature delle camere, né Donatello per metter qualche ornamento ai mobili o alle porte o alle finestre o a' cornicioni degli edifici; né Rossini per far la musica che règoli il passo ai soldati che marciano o alle ragazze che ballano. Insomma i pittori, gli scultori, i musicisti anche mediocri possono far qualcosa di utile e di piacevole. I poeti no. I poeti debbono essere... poeti o nulla. Debbono commuovere, sollevare, esaltare, o starsene cheti. E se proprio non possono fare a meno di stendere, in carta e in rima, le proprie debolezze, abbiano almeno il pudore di rimpiattarle, o, meglio, la saggezza di bruciarle.

Commuovere, sollevare, esaltare! Taluni dicono anche divertire', e trovano che la caricatura, la satira, l'epigramma sono forme letterarie ragionevoli per le quali non occorre la mente sublime di Dante, né la fantasia dell'Ariosto, né la profondità del Leopardi. E sia pure ! Ma é da riconoscere che si tratta di poesia solitamente destinata a breve esistenza, sorretta da quell'incomparabile eccitante che si chiama la maldicenza, e vaporante man mano che i lettori pèrdono conoscenza dei fatti e delle persone che la provocarono, e pèrdono su tutto il piacere di veder tartassati i nemici... e specialmente

gli amici.

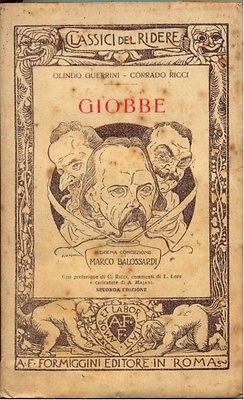

Il Giobbe di Marco Balossardi ebbe, infatti, un successo clamoroso (Emilio Treves lo seppe bene!) ma fu successo di pochi anni, fors'anche di pochi mesi; ed era naturale. Ora gli amici hanno insistito (una volta tanto "l'insistenza degli amici" non è un pretesto) perchè io ricordi come nacque il poema; ed io cedo, non senza, però, un poco di riluttanza, per le ragioni dette da principio. Torniamo indietro (ahimé!) di quasi trentacinque anni: e precisamente all'estate del 1881. Ero ospite, a Fano, di Lorenzo Stecchetti, in una casetta in riva all'Adriatico, bianca tra lo scopeto. In mare noi passavamo ogni giorno ore e ore, spingendo qua e là con due pertiche una specie di zattera fatta di tavole inchiodate su traversini. E si ciarlava, si rideva, si vegetava, mentre la nostra pelle abbruniva, e il nostro stomaco preparava appetiti furiosi. La terribile polemica tra Giosuè Carducci e Mario Rapisardi era cessata da poco e n'eran vive ancora, per così dire, le oscillazioni, quando una mattina non so che giornale portò la notizia che il Rapisardi, raccogliendosi olimpicamente in sé stesso, aveva detto: "Ai detrattori del Lucifero risposi col Lucrezio, ai detrattori del Lucrezio risponderò con la serena concezione del Giobbe „. Nel pomeriggio, vogando con la nostra zattera sull'onde leggermente mosse dalla brezza, tornammo sull'argomento; ed io dissi: — Facciamolo prima noi, il Giobbel E lo Stecchetti pronto: — Perdio, facciamolo! — E chiamiamolo: " Serena concezione „. E lo Stecchetti come di rimbalzo: — E chiamiamolo " Serena concezione „.

Detto, fatto. La mattina seguente il poema fu concertato e cominciato. Lo schema fu tutto dello Stecchetti. Prima, un grandioso pròlogo in cielo; poi la miseria di Giobbe, e Giobbe sullo sterquilinio tormentato dalla lebbra, dalla moglie e da tre amici che gli parlano di politica, di filosofìa, di letteratura; finalmente un epilogo con la fine del mondo. — E l'intreccio e gli episodi? — chiesi io. — Nessun intreccio — rispose lo Stecchetti. — Quanto agli episodi verranno fuori spontaneamente, cammin facendo. — Ed io che scrivo? — Scrivi quello che vuoi: cose, possibilmente, di attualità, imitazioni di poeti, epigrammi, insolenze: insonmia tutto ciò che ti passa per il cervello. Io poi metterò a posto quello che hai scritto, attaccandolo e adattandolo.

Lo Stecchetti intanto procedeva nel lavoro. Scriveva col suo bel carattere fine, lungo, uguale, su carta grande, minutamente rigata, i suoi versi, senza una cancellatura, senza un pentimento. Io intanto, mettevo insieme i miei brani, alla meglio, con ben altra fatica, e glieli passavo.

Nel Prologo sono mie le terzine sul seppellimento di Pio IX, e mie le voci dei Santi e quelle delle Vergini. Nel secondo canto miei i primi versi sino a Maledetto colui che il sonno rompe e gli altri da Giobbe, sei grande sino a Ritorniamo ai Sabei che, spaventati e ancora dal verso Allo squillar del campiinel di strada sino a Non trovi d' ora innanzi un editore.

Nel canto secondo mie le Voci dei Poìiziottt, dei Frati, dei Preti, dei Socialisti, dei Trasformisti, e nel seguente soltanto l' imitazione dello stile del Trezza.

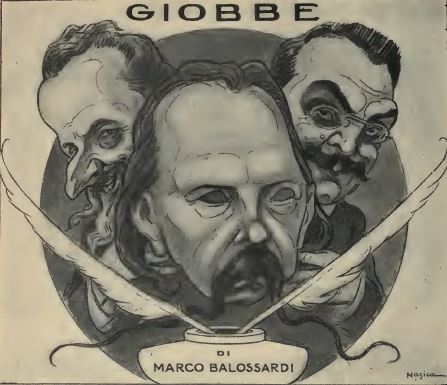

Intanto la stagione dei bagni finì e col settembre si tornò a Bologna, col Prologo e coi tre primi Canti finiti. Avvenne allora un curioso fatto. Abbandonata la riva del mare, il bel sole, la vita gaia, in più semplici parole, cambiato ambiente, il lavoro rimase interrotto e chiuso in un cassetto dello Stecchetti, il quale, per giunta, se n'andò nella quiete della sua villa di Gaibola. Passarono due mesi, quando Emilio Treves che già aveva accettato d'essere editore del Giobbe, scrisse chiedendone notizia. — Coraggio, dissi, riprendiamo il lavoro. L'amico annuì. E si finì. Pel quarto canto, scrissi le voci dei Ginnasi e degli Asili, l'imitazione dei versi di Arrigo Boito, di Giuseppe Giacosa e d'Enrico Panzacchi, il Canto dei Ciociari e l'invettiva di Dante contro i commentatori di Dante, di cui difficilmente potrò purgarmi il giorno del Giudizio. Si giunse così all'Epilogo, di cui feci gran parte perchè lo Stecchetti non lavorava più di tanta lena, sapraffatto da un entusiasmo nuovo, quello della fotografia, soppiantato a sua volta quando sul suo orizzonte apparve radiosa la bicicletta. Dell'Epilogo scrissi le prime tre pagine: poi altre quindici pagine, dal verso Stanco però di quegli allegri canti sino a Disse e tuffossi nella Cisternazza e ancora da Seduti intorno al Sommo Padre... sino alla fine, o meglio al Coro finale in greco, per così dire, maccheronico che è dello Stecchetti. Ho indicato la parte mia per far più presto, essendo la più breve; un quarto appena dei versi, e, naturalmente, il quarto meno buono, o meglio, senza complimenti, il quarto cattivo. Perchè bisogna riconoscere che la parte scritta dallo Stecchetti è piena di spirito e di vivacità, e circola spedita tra le persone, le cose e i fatti del tempo, dando botte, spinte, scrollate, pizzicotti che sollevarono risate, lagni, proteste. Ma le ire maggiori (ricordo benissimo) furono quelle dei dimenticati. Insieme al manoscritto fu spedito al Treves il ritratto di... Marco Balossardi, perchè lo riproducesse e lo mettesse in testa al volume. Lo disegnò Luigi Busi tenendosi dinanzi il ritratto di Mario Rapisardi e quello dell'eroe che si vede riprodotto sulle bottiglie dell'Acqua di Janos! Accostamento sintomatico, disse Alfredo Oriani. il libro, presto stampato, fu annunziato l'8 gennaio 1883, con questo sonetto:

Signore — Compio il gradito dovere

con il presente, di venirle a dire

che composi un poema; ed ho il piacere

di farle noto che sta per uscire.

Nel tempo stesso le faccio sapere

come qualmente bisogni avvertire

che i versi son di tutte le maniere,

quasi seimila e costan quattro lire:

ed in quei versi c'è tanto furore

di maldicenza, che si può giurare

che il libro è destinato a far rumore.

La prego il mio poema d'annunziare

e s' Ella mi farà questo favore

ne avrà franco di porto un esemplare.

E caso mai l'autore

le sembri degno delle sue censure,

non abbia alcun riguardo, e faccia pure.

Marco Balossardi.

Al sonetto era aggiunto l'indice degli argomenti. Seguirono i commenti d'alcuni giornali d'accordo nella burla, i quali con racconti piccanti crearono una maledetta confusione di notizie, donde le discussioni che acuirono la curiosità e l'attesa. Emilio Treves dichiarava che il poema gli era arrivato da Firenze, ma non sapeva di chi fosse. Ne lesse alcuni brani agli amici del Cova, ed altri ne diede, abilmente scelti, ai giornalisti. Così, avanti che il libro uscisse cominciarono le attribuzioni e le pretese indiscrezioni. Il poema era del Carducci, si disse prima; poi, dello Stecchetti; poi di tutta la solita combriccola bolognese: Carducci, Stecchetti, Panzacchi e minori. Ma presto vi fu chi assicurò che i versi più feroci erano contro il Carducci, lo Stecchetti e il Panzacchi, e da questo nacque la voce che il poema fosse un'atroce burla dello stesso Rapisardi. Il Don Chisciotte del 15 gennaio stampava: " Mistero per mistero, vi ho svelato intanto il più interessante, ed è che il dott. Marco Balossardi si chiama prof. Mario Rapisardi. A difendere " l'illustre catanese „ da tanta accusa intervenne allora lo stesso Balossardi con una lettera da Firenze, del 17, in cui dichiarava:

" L'odio ingiustificato che i neofiti della scuola bolognese nutrono verso l'autore del Lucifero ha fatto senza dubbio velo al loro giudizio „. Alle proteste del Balossardi successero quelle del Rapisardi, che scrivendo da Catania il 18 gennaio alla Stella d' Italia proclamò che il poema non era suo: " Questo solò deploro nel presente caso: che ci siano al mondo scrittori celebri (come dice l'avviso dei signori Treves) che non arrossiscono di lavorare un anno per far ridere un'ora i maligni e per dare a me il disturbo di dir loro pubblicamente che li disprezzo „. E il Balossardi rimbeccò: " Il Rapisardi dice di sprezzarmi. Lo sprezzo è reciproco e quindi siamo pari „. L'interesse cresceva. // Capitan Fracassa del 27 gennaio fra l'incredulità di tutti annunziò che nel poema v'era qualche lodato: che, ad esempio, dal vilipendio generale alcuni eran sottratti: Renato Fucini, il Carducci, Giovanni Verga e Giovanni Prati. E soggiungeva: "Nella Voce dei preti, questi signori cantano: Vogliam don Albertario! I frati voglion le marchese ! „

Il poema uscì finalmente il 28 gennaio (di sabato) e il successo segui completo. Il Fanfulla ì'u dei primi a riconoscerlo quantunque toccato nel vivo dai versi:

Perde il Fanfulla i «uoi lettor più eletti

attratti dal Fracassa

con Ia cara invenzion dei pupazzetti

e i colpi di gran cassa:

questi per direttor Vassallo prese

e indovinò scegliendo un genovese.

E Marco Balossardi ringraziò il Fanfulla scrivendogli " Ia verità sul mio Giobbe „, che, viceversa poi, non era che un'altra serie di fanfaluche, dove si diceva che il poema era stato imaginato a Livorno sulla piattaforma del Palmieri e (sola cosa esatta) da "due amici brachi- vestiti „. Gandolin infirmò l'articolo come non autentico e inventò la storia d'un' intervista col Balossardi. Solo un giornale solitario della solitaria Ferrara (il Maramaldo del 1° aprile) scrisse che autori del polimetro satirico eravamo il Guerrini ed io. E cosi Maramaldo volle tradire anche il nostro segreto. Faccio grazia ai lettori di quello che stamparono contro la " ditta bolognese „ i giornali di Catania: agli insulti aggiunsero le minaccie, e solo il Rapisardi si mantenne in grande orgogliosa solennità dichiarando che risposta degna ai nemici l'avrebbe data con... altri poemi! All'incontro la "ditta bolognese „ se ne rimase tutta umile in tanta gloria. In una poesia del Balossardi edita allora dal Fanfulla si lesse:

E le cronache e i pasticci

che stampò Corrado Ricci,

e questi versi li scrissi io, poco dopo che il Giobbe aveva bollato lo Stecchetti così:

Ti fingi virtuoso e ti presumi

che del pubblico l'occhio temerario

ad indagar non giunga i tuoi costumi,

e velando col tuo riso bonario

l'avidità per cui tu ti consumi,

cerchi di diventar bibliotecario!

E questi versi li aveva scritti lo Stecchetti.

CORRADO RICCI